Gut, gestern ging eine längere Zugreise zu Ende. Fast elf Stunden, statt fahrplamässiger acht, aber Umsteigezeiten von sieben Minuten in meiner Altersklasse mit 20 kg leichtem Handgepäck sind auch eine Herausforderung. Darum drei Züge später als geplant, umsteigen in Longwy.

Fast noch ein Fiasko in Koblenz erlebt, als ich ein Fingern an meiner Gesäßtasche spürte. Trotz Gepäck eine schnelle Drehung und schon fällt der Frau hinter mir meine Geldbörse aus der Hand. Sie hebt sie auf, gibt sie mir, ohne ein Dankeschön abzuwarten und flieht mit ihrem Begleiter zu einem anderen Zug.

Rückblick: „Correspondance“ sagt nach drei Glockentönen eine nette Frauenstimme aus einem Lautsprecher, was in Nichts zu vergleichen ist mit dem marzialischen Gebrüll eines deutschen Spießes aus schäppernden Lautsprechern „Vorsicht an der Bahnsteinkante“. Erst Monate später erschliesst sich mir dieses gesäuselte „Correspondance“ zum banalen „Anschluss“ – den ich ja nun wahrlich suche. Fahrscheinkontrolle im Zug und mir laufen die Augen über.

Kein schlecht rasierter, mürrischer beamteter Kontrolleur mit einem Kursbuch in eine schweißnasse Achselhöhle geklemmt und mit einer Zange bewaffnet, die auch für Ohrenmarken bei Rindern einsetzbar gewesen wäre, sondern eine junge, mit Make-up zurecht gemachte adrette Kontrolleurin. Kein Mini-Rock, der ihr aber auch wohl stehen würde, sondern eine Kontrolleuse, die lächelnd durch die Zugabteile schwebt und zu allem Überfluss auch noch rot lakierte Fingernägel. In Dülmen trauen sich nur drei Frauen an Werktagen die Fingernägel rot zu lackieren, die Ehefrau eines Autohändlers, die Leiterin der Stadtbücherei und die Tochter der führenden Drogerie/Parfümerie in der Marktstraße. Aber das fällt bereits mehr unter steuerlich absetzbarer Berufsbekleidung als unter Chique. Wer sich sonst alltags mit rotlackierten Krallen sehen läßt, provoziert die katholische Ethik im Beichtstuhl. Ich verstehe jene Männer, die partiell vom Einsatz an der Westfront schwärmen.

Die Engel sind zwar auch älter geworden, aber Lächeln gehört weiterhin zu ihrem Handwerk.

Auf der Fahrt nach Montmedy wartet jedoch auf mich auch das andere, von Deutschland so unterschiedliche Frankreich, Ein Amerikaner, der sowohl Japan als auch Deutschland in den 70ern besucht hatte, fasst es so zusammen: „Man muss wohl zwei Kriege verloren haben, um als das modernste Land da zu stehen.“ Über die menschlichen Opfer, die ein solch scheinbar moderner Staat forderte, schweigt er.

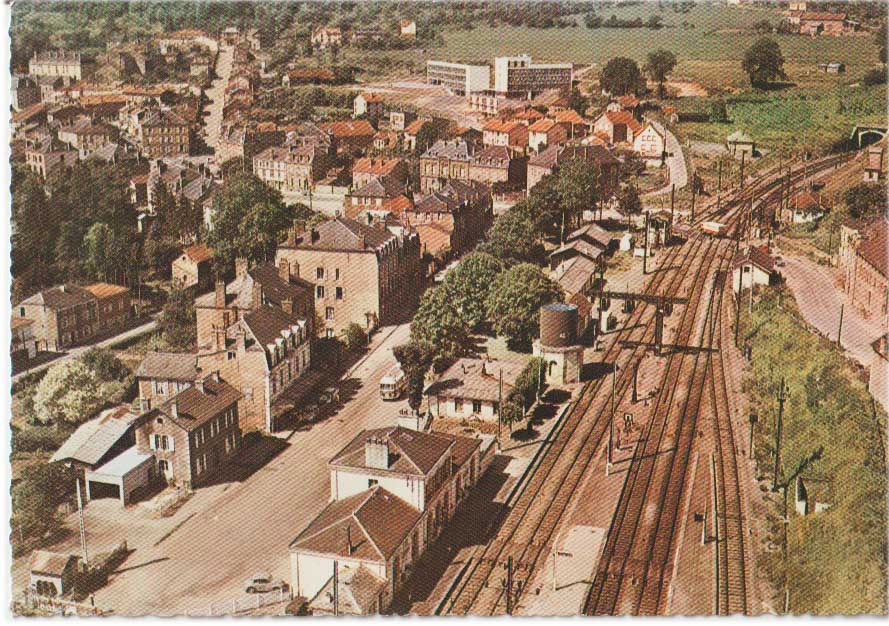

Montmedy, Rue de la Gare, 1972. In welchem der Häuser wir gegenüber dem Bahnhof wohnten, habe ich vergessen.

Über Frankreich hatten die allierten Bomberverbände keine Teppiche gelegt, die alles in Schutt und Asche legten, so dass aber auch die neueste und modernste Technik nach 1949 entstand. Das deutsche Ruhrgebiet war stilistisch und technisch moderner als seine Konkurremz in Longwy und Longuyon – arbeitete auch profitabler. Französische Häuser verfügten seltener über Zentralheizung, Badezimmer und wärmedämmendes Mauerwerk. Insbesondere der häufig verwendete graubraune Natursandstein machte einen tristen, ausgebessert einen maroden Eindruck. Um diese teilweise bereits zwischen 50 und 100 Jahre alten Häuser in Stand zu halten, fehlte häufig das Geld, denn der Osten Frankreichs wurde von Paris finanziell nicht fuliminant ausgestattet. Obwohl wirtschaftlich mit Kohleförderung und Stahlproduktion für Frankreich sehr wichtig, war es ein Armenhaus. dass sich entlang der belgischen Grenze bis zum Ärmelkanal hinzog.

Ich habe diesen morbiden Zustand dreißig Jahre später in Lissabon wieder angetroffen, und den modernsten Zustand in den 90ern in den neuen Bundeländern. Die Bahnsteige im ländlichen Bereich waren nicht den Treppen der Waggons angepasst und es kam häufig zu Slap-Stick-Situationen, dass eine etwas korpulentere ältere, zumeist kleinere Frau von zwei starken Männern an ihren Armen hochgezogen und von einem dritten am Po hochgeschoben werden musste, wenn die untereste Waggontreppe gerade bis zu ihrer Brusthöhe reichte.

Mittlerweile sind auch die Franzosen größer gewachsen und die Bahnsteige wurden dem Waggoneinstieg angepasst. Die französische Staatsbahn (SNCF) hatte noch in den 1970ern viele dieser infrastrukturellen Arbeiten zu erledigen.